全球电动汽车产业发展现状与未来趋势分析

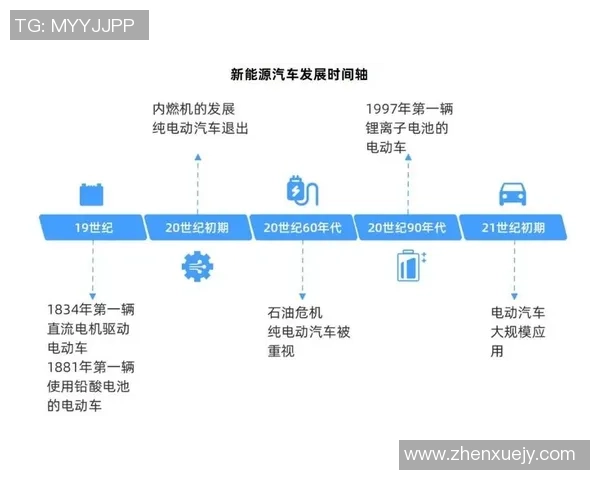

随着全球对可持续发展的关注加剧,电动汽车产业正展现出前所未有的活力与潜力。本文将从电动汽车市场现状、技术进步、政策支持及未来发展趋势四个方面,对全球电动汽车产业的发展现状与未来趋势进行详细分析。首先,电动汽车市场正在快速增长,各大汽车制造商纷纷加码投资,以占领这一新兴领域的市场份额;其次,技术创新不断推动电池性能提升和充电设施的完善,使得电动车的使用便捷性逐渐增强;再次,政府政策的积极引导为行业发展创造了良好的环境,促进了消费者对电动车的接受度;最后,通过对未来市场趋势的预测,我们发现智能化、电气化将成为电动汽车产业的发展方向。通过上述分析,我们希望能够更加全面地理解全球电动汽车产业的发展态势及其面临的机遇和挑战。

1、电动汽车市场现状

近年来,全球电动汽车市场呈现出迅猛增长的态势。根据相关数据显示,2022年全球电动汽车销量达到创纪录水平,其中中国、欧洲和美国是主要市场。这一趋势不仅反映了消费者对于环保出行方式日益增加的需求,也显示出各国在减少碳排放方面努力的重要性。

尤其是在中国,政府出台了一系列鼓励政策,包括补贴、税收优惠以及限购城市给予优先通行权等。这些措施有效刺激了消费者购买意愿,使得中国在全球电动车销量中占据首位。此外,中国本土品牌如比亚迪、蔚来等也迅速崛起,在国际市场上展现出强劲竞争力。

与此同时,在欧洲,由于严格的排放法规以及对可再生能源的大力支持,各国加快了向电动车转型的步伐。许多传统车企纷纷推出自己的电动车型,并承诺在未来几年内逐步停产燃油车,这种转变标志着整个行业正在向绿色低碳方向迈进。

2、电池技术进步

作为电动汽车核心部件之一,动力电池技术的发展直接影响到车辆续航能力和整体性能。目前,锂离子电池已成为主流,但研究人员正致力于开发更高效、更安全的新型材料,如固态电池。这类新型电池具有能量密度高、安全性好等优势,有望在不久的将来实现商业化应用。

除了材料创新外,更高效的充电技术同样值得关注。例如快充技术的发展使得用户在短时间内即可完成充满所需能量,从而提高用车便利性。此外,无线充电技术也开始进入实际应用阶段,其能够为用户提供更为便捷无缝的充電体验,这无疑会吸引更多消费者选择购买和使用电动车。

此外,为了解决充换桩不足的问题,各国都在加速建设公共充電基础设施。在一些发达国家,已经形成了一定规模的快速充電网络,这极大地提升了消费者对长途驾驶及日常使用时对续航里程焦虑感。因此,不断完善和升级充電设施,将成为推动整个行业进一步发展的关键因素。

3、政策环境支持

政府政策是推动新能源汽车发展的重要动力之一。为了应对气候变化及减少温室气体排放,各国政府均制定了相应战略计划,以促进新能源汽车普及。例如,中国实施《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确提出要加快推进新能源汽车技术研发,提高产品质量和安全性,并设定到2035年实现新销售乘用车中新能源汽车占比达到50%的目标。

同时,一些国家还通过设立购车补贴、减免税费等形式来降低消费者购买成本,从而激励消费者选择新能源车型。小艾电竞此外,对于企业而言,他们也可以享受不同程度上的财政补助或研发资金支持,以促进相关技术创新与产品迭代升级。

此外,在国际层面上,各国间相继签署合作协议,共同推动新能源科技交流与合作,加速全球范围内绿色出行理念推广。这种跨国界合作不仅有助于资源共享,还能加强不同地区之间在标准制定、法规协调等方面的一致性,为全球经济可持续发展注入新的动力。

4、电动车未来发展趋势

展望未来,随着科技进步和社会认知不断提升,可以预见的是智能化将成为下一个重要发展趋势。越来越多的新车型将搭载先进的信息娱乐系统、自驾辅助功能以及人机交互界面,使得驾驶体验更加安全且舒适。同时,通过大数据分析与云计算处理,让车辆能够实时获取路况信息,实现智能规划路线,提高交通效率。

另外,可持续发展理念也会深入渗透到整个供应链之中。从原材料采购到生产流程,再到后期回收利用,都应该遵循环保原则,以最大程度降低环境影响。而随着循环经济概念普及,再生资源利用率将显著提高,从而形成良性的生态循环体系,为产业长期健康发展奠定基础。

最后,在消费群体方面,由于年轻一代逐渐成为主要购车群体,他们对于科技感、环保理念有着更高要求,因此厂商需要不断适应这种变化,以满足不同客户需求。同时,与传统燃油车相比,企业需要更加重视品牌价值塑造,从而提高用户忠诚度,实现长期稳定增长。

总结:

综上所述,全球电动汽车产业正处于快速发展的关键时期。在市场需求激增、技术革新不断推动以及政策支持力度加大的背景下,该行业迎来了前所未有的发展机遇。然而,我们也要意识到其中蕴含的一些挑战,比如原材料价格波动、供需平衡问题,以及国际贸易摩擦带来的不确定因素,这些都可能影响行业健康成长。

展望未来,通过把握智能化与可持续发展的脉搏,结合相关方共同努力,相信全球电动汽车产业将继续沿着绿色低碳、高效便捷的发展道路前行,实现真正意义上的转型升级,为构建美好生态环境作出贡献。